お知らせ・トピックス

設計事務所及び施工会社の選定から工事監理までお手伝いさせて頂いた物件が、この度無事、竣工を迎えました。

見積内容の確認から、土工事、コンクリート打設、木工事、内装工事など各工程の品質の確認や、施工業者への指導及び工程などの現場監理を経て、無事竣工に至りました。

注文住宅の施主になるといった機会が人生の中で何度も訪れるといったことは稀です。

そのため、何もかもが初めての体験が多いことと思います。

その中で、設計事務所や施工会社から建築の決定権を委ねられても、何が正解か分からず、相手方の言いなりなることや納得のいく選択が出来ないことも多いです。

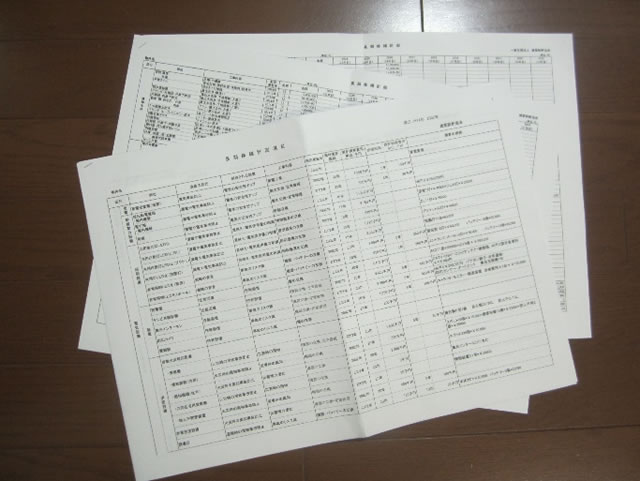

今回のご依頼では、施工会社の見積書に工事内容が分かる内訳が無かったことが、最初の懸念でした。

見積りの内訳とは、各工種の仕様・数量・単価等を指し、建設業法においても見積りの内訳を明らかにする努力義務を謳っています。

内訳が無ければ、どのレベルの仕上げがどの面積で単価も分からず、契約以後、設計変更が生じた際に、追加なり減額なりで出てきた金額の査定のしようがありません。

費用の増減が発生したとしても、単価の操作は施工会社の思いのままです。

そのため、契約段階前で施工会社に対して、内訳が明らかになった見積書の提示を求めます。

『お客様の声』

建築診断協会を知るきっかけになったのは、友人が新築した際にこちらを利用して安心して任せられる会社だと紹介してもらったからです。

建築に関して何も知らない一年生と同じ感覚で夫婦共々不安でした。

見積もりの見方から工事の進行管理までしていただき大変助かりました。

問題が起こると的確なアドバイスもいただけたので心強い味方を得た気持ちでした。

安心して住める家が出来て本当に良かったといつも夫婦で話しています。

月間の成果物や診断の中から、当協会の取り組みをお知らせする「月間トピックス」を新設いたしました。

某企業の新入社員研修として、建物診断について講義を致しました。

目に視える現象を追っかけているだけでは、診断とは言えず、各現象の原因を追究することが重要であり、それこそが診断であると考えます。

本講義では各構造種別や仕上げ毎に劣化の事例を挙げると共に、その劣化のメカニズムをご教授しました。

現場における経年劣化事象の原因追究とその改修方法の選択の考え方を拡げる手助けになればと思います。

月間の成果物や診断の中から、当協会の取り組みをお知らせする企画を立てました。

都内などの分譲マンション長期修繕計画の見直し依頼を受け、各マンションの建物経年劣化診断(建築・設備)をした後に、修繕計画を作成しました。

この欄では、長期修繕計画の作成にあたってのポイントをお知らせします。

① 工事費の算出根拠

長期修繕計画は、修繕積立金などの収入に対して、建築や設備の改修、更新時期と金額の支出情報を入力したもので、30年程度先までの資金計画になります。

提示された長期修繕計画を検証する際、改修工事や更新工事の工事費算出根拠が示されているかは信頼性を測るうえで大切なポイントです。概算ですので、細かい内訳は不要ですが、製品定価×値引き率×数量+解体費+取付費+諸経費ていどの表記があると見直しに有効です。

過去に改修、更新している場合は、その費用にどの程度物価上昇率を見込んだかを記します。

② 更新サイクル

足場を組んで大規模修繕工事を行う場合、12年ごとにするマンションが多いと思います。2回目以降は、防水や塗装、タイル浮きの様子を診ながらですが、3年延ばして15年ごとの大規模修繕工事で対応することは現実的な選択肢です。

また、設備関連の長期修繕計画を立てる場合、多くは機器のメーカーの耐用年数で更新年度を決めています。耐用年数は実際の機器の傷みに対して、短めに設定してあることが多く、そうなると、まだ機器が使用できるのに自動的に更新・交換してしまうケースも出てきます。

ただ、どちらのケースでも計画年度に振り回されずに、劣化損傷具合を見極め、傷みが大きい部位・部品だけを補修するなどして、更新時期にまとめて施工しないなどの工夫を臨機応変にする行うことが大切です。

③ 給排水配管

一般的に30年で更新が予定されている給排水管ですが、金額が高額で同じ位置で交換できないため、パイプスペース等の隠蔽配管ではなく見映えも悪い露出配管になります。

多くのマンションでは、この更新時期で資金ショートになります。その為の工夫として、給水管の場合は配管内部の発錆やぬめりを定期的に殺菌消毒することで、配管を延命する事も可能です。排水管の場合は、1~2年ごとに配管洗浄をしているマンションはありますが、厨房や洗面所などの雑排水管が対象です。しかしながら傷みが大きいトイレの汚水管も、5年に1度くらいは洗浄対象とすることで、排水管の延命を図ることできます。

④ 立体パーキング

機械式の立体パーキングの維持に頭を悩ましているマンションは多いです。メンテナンス費が高額なうえに、メーカーが決まっているため見積合わせができず、価格も不透明です。解体廃止を決めるところもありますが、利用する方と利用しない方の意見は対立することもしばしばです。そこで、機械式立体駐車場を減らしたい場合、その跡にレンタカー運用会社のサービススペースを設ければ、車の便利さを少しでも残すことになり、一考に値します。

「関東地方以外でのご依頼」に情報を追加したしました。